सुरेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

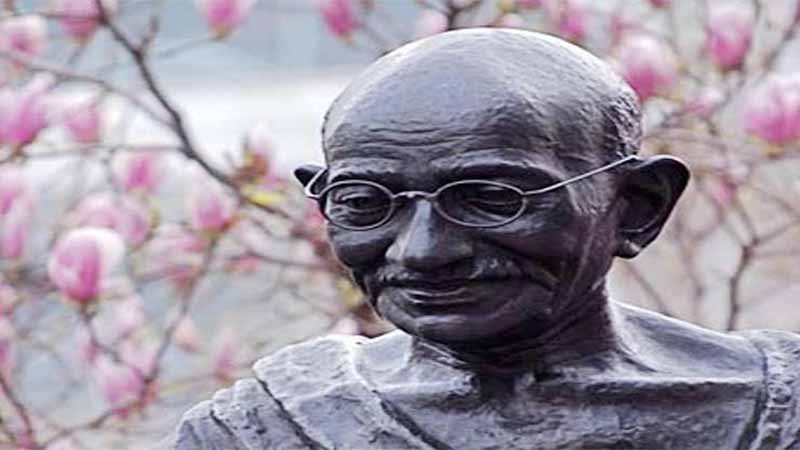

प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ़ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा विराट व्यक्तित्व कभी मानव रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद था। वैसे तो अंग्रेजों की गुलामी से भारत की आजादी कई महान क्रांतिकारियों के सम्मिलित अतुल्य योगदान का परिणाम है, लेकिन स्वातंत्र्य आन्दोलन के इतिहास में गाँधी को आन्दोलन का नायक बताते हुए उनके योगदान पर औरों के मुकाबले सबसे ज्यादा चर्चा की गई है।

प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ़ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा विराट व्यक्तित्व कभी मानव रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद था। वैसे तो अंग्रेजों की गुलामी से भारत की आजादी कई महान क्रांतिकारियों के सम्मिलित अतुल्य योगदान का परिणाम है, लेकिन स्वातंत्र्य आन्दोलन के इतिहास में गाँधी को आन्दोलन का नायक बताते हुए उनके योगदान पर औरों के मुकाबले सबसे ज्यादा चर्चा की गई है।

गाँधी की भूमिका के अति महिमामंडन या अन्य शब्दों में महामानव के रूप में उनकी प्रस्तुति पर विद्वानों में मतभेद है। इतिहासकारों का एक वर्ग यह मानता है कि गाँधी की इस महामानव प्रस्तुति से अन्य क्रांतिकारियों के योगदान का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया और कई महान स्वंत्रतता सेनानी गुमनामी के अंधेरों में खो गए I ऐसा किन कारणों से हुआ, यह जांच का विषय है।

वैचारिक घेरा

स्वतंत्रता संग्राम में गाँधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भूमिकाओं की अक्सर तुलनात्मक चर्चा होती है। गाँधी की अत्यधिक चर्चा और उनके महिमामंडन ने उनके इर्द–गिर्द एक ऐसा वैचारिक घेरा तैयार किया जिसे गांधीवाद नाम दिया गया। इस घेरे के अन्दर गाँधी के निजी जीवन के कई पह्लू छिप गए या यदि यह कहा जाए कि इस घेरे ने उनके व्यक्तित्व की कई सच्चाइयों को उजागर होने से रोक दिया तो अतिशयोक्ति न होगी ।

इसी वैचारिक कवच ने उन्हें मोहनदास करमचंद गाँधी से ‘महात्मा (दिव्य व्यक्तित्व)’ और उसके बाद ‘राष्ट्रपिता’ की उपाधि तक पहुँचाया। स्वतंत्रता आन्दोलन को एक निश्चित दिशा में ले जाने और आधुनिक भारत का स्वरूप तय करने में गाँधी की भूमिका और उनके निजी जीवन के अनछुए एवं विवादित पहलुओं सहित उनके समग्र व्यक्तित्व को सामने लाये बिना आधुनिक भारत के इतिहास को ठीक से समझना मुश्किल है।

अहिंसा का विरोधाभासी सिद्धांत

इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी आधुनिक भारत के इतिहास में एक सार्वभौमिक श्रद्धेय व्यक्ति के तौर पर स्थापित हैं। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। गांधी की सबसे अधिक चर्चा अहिंसा के उनके उस अनूठे सिद्धांत के लिए की जाती है जिसकी अवधारणा न तो हिन्दू धर्म से मेल खाती है और न ही इस्लाम से गाँधी की अहिंसा की घुट्टी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान और आजादी के बाद भी भारतीय जनमानस को काफी हद तक प्रभावित किया।

रावण वध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और महाभारत के नायक श्रीकृष्ण की गीता के उपदेशों की बात करने वाला व्यक्ति अहिंसा का पुजारी था, यह गांधीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अहिंसा पर गीता के सार तत्व ‘अहिंसा परमो धर्मः’ का अधूरा उल्लेख गांधीवाद की ही देन है।

इसी श्लोक की अगली पंक्ति ‘धर्म हिंसा तथैव च’ गांधीवाद से मेल नहीं खाती और शायद इसीलिए इसे गौण कर दिया गया। इस प्रकार गीता के नाम पर अहिंसा की आधी-अधूरी घुट्टी भारतीय जनमानस को पिलाई गई जो गीता के सन्देश के साफ़ उलट है। गाँधी की अहिंसा व्यावहारिक जीवन में संभव है भी या नहीं, इस पर खुली परिचर्चा नहीं होती। लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें सांप्रदायिक न करार दे दिया जाए।

गांधीवाद बना मार्गदर्शक सिद्धांत

जीवन, धर्म और अहिंसा की अधूरी और विरोधाभासी विचारधाराओं से मिलकर तैयार हुए ‘गांधीवाद’ ने न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित किया बल्कि अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के बाद भारत में शासन के लिए तैयार की गई नई राजनीतिक व्यवस्था पर भी असर डाला। आज ‘गांधीवाद’ भारतीय राजनीति का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुका है। इससे असहमत होते हुए भी इसका सार्वजनिक विरोध करने की हिम्मत आज किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गाँधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाँधी की अहिंसा और “नेक तरीकों से नेक लक्ष्यों को हासिल करने” की उनकी नीति के कई व्यावहारिक पक्ष हैं जिन पर विवाद है। गाँधी के जीवन काल में भी उनके विरोधियों का एक बड़ा वर्ग भी था जो अंततः 1948 में उनकी हत्या का कारण बना।

स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका

उनके कार्यों, निर्णयों और दर्शन का प्रभाव और दुष्प्रभाव भारत में आजादी के दशकों बाद भी बरक़रार है। गांधी समर्थकों की लॉबी दुनिया भर में इतना मजबूत और शक्तिशाली है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका और उनके व्यक्तिगत चरित्र का निष्पक्ष और संतुलित विश्लेषण करना बहुत जोखिम का काम माना जाता है I बुद्धिजीवी दक्षिणपन्थी और साम्प्रदायिक कहे जाने के भय से ऐसा करने से परहेज करते हैं।

इस डर ने दबे–छिपे या अपेक्षाकृत कम ज्ञात तथ्यों को प्रकट होने से रोका है। उन कटु सच्चाइयों को उजागर करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की ज़रूरत है जिन्हें लंबे समय से लोगों से छिपा कर रखा गया है । ऐसा किये बिना आने वाली पीढ़ियों को विकृत और एकतरफा इतिहास ही पढ़ाया जाता रहेगा। अब गांधी की उन नीतियों और कार्यों का संतुलित विश्लेषण होना चाहिए जो स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता के वर्तमान मॉडल को संविधान के माध्यम से लागू करने में निर्णायक साबित हुए हैं।

विरोधाभासी व्यक्तित्व

गांधी का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था और अक्सर उनके शब्द उनके कार्यों से मेल नहीं खाते थे। अमूमन सभी चर्चित हस्तियों की तरह, गाँधी के व्यक्तित्व का भी एक दूसरा पहलू था । गांधी एक जन्मजात हिंदू थे और अक्सर गीता के उदाहरणों और प्रसंगों का हवाला देते थे लेकिन अहिंसा का उनका सिद्धांत हिंदू धर्म के दर्शन से मेल नहीं खाता और वास्तव में गीता के सिद्धांतों के खिलाफ है।

गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को आत्मरक्षा और मानवता की रक्षा के लिए बुराई और अन्याय के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू करने और ‘धर्म’ की रक्षा करने का आह्वान किया था। गीता की तरह कोई भी हिंदू धर्मग्रन्थ बुराई, अन्याय और अत्याचार के सामने आत्मसमर्पण करने का उपदेश नहीं देता है। इसके विपरीत, गांधी अपने अनुयायियों को बुराई के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करते थे और आत्मरक्षा में कोई कदम नहीं उठाने की शिक्षा देते थे। गांधी कहते थे, अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो उसे अपना विरोध जताने के लिए दूसरा गाल भी प्रस्तुत कर दो ।

तुष्टिकरण की नीति के जनक

गांधी सिर्फ ‘राष्ट्रपिता’ ही नहीं, बल्कि भारत में ‘अल्पसंख्यक (मुस्लिम) तुष्टिकरण की नीति’ के भी जनक थे। यह कितना आश्चर्यजनक है कि अहिंसा की शिक्षा देने वाले एक व्यक्ति ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था और खुद को मुसलमानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए हिंसक खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।

गाँधी ने कांग्रेस पार्टी की सभी प्रार्थनाओं और भाषणों में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को प्रतिबंधित कर दिया था, इस तथ्य के बावजूद कि यह गीत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। दरअसल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ इस गीत पर आपत्ति जताई थी और 1938 में इस गीत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

सार्वजनिक भाषण में ‘वंदे मातरम’

उन्हें खुश करने के लिए, गांधी ने पूरे देश को राष्ट्रीय भावना के प्रति सम्मान दिखाने वाले गीत को पूरी तरह से छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके बाद कांग्रेस ने वर्ष 1940 में एक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को किसी भी घोषणा के दौरान या सार्वजनिक भाषण में ‘वंदे मातरम’ शब्द का प्रयोग करने से मना किया गया था (स्रोत: 55 करोड़ का बलिदान- – गोपाल विनायक गोडसे द्वारा लिखित)।

मुसलमानों और जिन्ना के प्रति गांधी का झुकाव भारत के विभाजन का एक प्रमुख कारण बन गया। एक व्यक्ति जो अपने सर्वोच्च हथियार के रूप में उपवास का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, भारत विभाजन के खिलाफ किसी भी उपवास या ‘सत्याग्रह’ पर नहीं गया। जब मुसलमान नवगठित पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या और बलात्कार कर रहे थे, तब भी गांधी उपवास पर नहीं गए और न ही उन्होंने उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कुछ कहा।

इसके विपरीत, उन्होंने मांग की कि दिल्ली में एक मस्जिद पर कब्जा करने वाले हिंदू शरणार्थियों को शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा वह आमरण अनशन पर चले जाएंगे। 6 अप्रैल 1947 को, गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही मुस्लिम हिंदू जाति का सफाया करने के लिए हिन्दुओं का कत्लेआम कर रहे हों, हिंदुओं को प्रतिकार में कुछ नहीं कहना चाहिए और मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इसी भाषण के दौरान, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं का गला काटते हैं, तो हिंदुओं को चुपचाप मौत स्वीकार कर लेना चाहिए।

हिन्दू शासकों के खिलाफ

महात्मा गांधी महान हिंदू शासकों को नापसंद करते थे, विशेष रूप से शिवाजी महाराज को जो महान मराठा योद्धा थे और मुग़ल शासक औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया । यहां तक कि गाँधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कवि भूषण द्वारा लिखित ‘शिव भवानी’ नामक कविता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था ।

इस कविता में इस्लाम की असहिष्णुता और उसके द्वारा फैलाई गई कट्टरता का चित्रण किया गया था (स्रोत: 55 करोड़ का बलिदान (पंचवन्ना कोटिनच बाली) -1971 / गोपाल विनायक गोडसे)। यह अजीब बात है कि जब उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रचार किया, तो उन्होंने अपने बेटे को एक मुस्लिम लड़की के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से रोका।

सुभाष चन्द्र बोस से वैचारिक मतभेद

गांधी का अनूठा अहिंसा सिद्धांत तर्क से परे था। एक बार उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि अगर कोई आपकी बहन के साथ बलात्कार करता है, तो आपको उस व्यक्ति के पैरों पर गिर जाना चाहिए और यदि वह आपको धमकाता है या जान से मारता है, तो आपको मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए (स्रोत: गांधी गोंदल (गांधी की उलझन)) विनायक दामोदर सावरकर)।

गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इस्लामी अतिवाद को मान्यता दी जो अहिंसा की उनकी विचारधारा के सर्वथा विपरीत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर उनकी नीतियों के कड़े आलोचक थे। अपनी पुस्तक “गांधी एंड एनार्की” में, शंकरन नायर ने लिखा था कि गांधी भारत को अराजकता की ओर ले जा रहे थे।

एनी बेसेंट ने नायर के इस विचार का समर्थन किया था। डॉ. एन.बी. खरे ने अपनी पुस्तक ‘माई पोलिटिकल मेमोयर्स’ में लिखा है कि जब सुभाष चंद्र बोस उनसे मिले थे, तो बोस ने उनसे कहा था कि “ ‘गांधीवाद’ को हटाए बिना भारत में उम्मीद की कोई किरण नहीं है, क्योंकि गांधी ने अहिंसा के बेकार प्रवचनों से वास्तव में भारतीयों को नपुंसक बना दिया है।“

‘सत्य’ के साथ विवादित ‘प्रयोग’

अपना ब्रह्मचर्य परखने के लिए ‘सत्य’ के साथ किये गए विवादित ‘प्रयोग’ गाँधी के व्यक्तिगत चरित्र का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। नैतिकता की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से बाहर जाकर किये गए इन विवादित प्रयोगों की दबी जुबान से चर्चा तो होती है, लेकिन सार्वजनिक बहस की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता।

गाँधी के व्यक्तिगत चरित्र के इस पहलू पर एक पूरा अध्याय लिखा जा सकता है। भारतीय राज्य त्रावणकोर के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उन्हें “सबसे खतरनाक, अर्ध-दमित सेक्स पागल (मैनियाक)” कहा था।

नेहरू के प्रति नरम कोना

गांधी की हत्या के नाथूराम गोडसे के कृत्य को किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता I एक वैचारिक आन्दोलन का जवाब दूसरा वैचारिक आन्दोलन ही हो सकता है I इसमें हत्या के लिए कोई स्थान नहीं है I कृत्य भले ही अनुचित हो, लेकिन मुकदमे के दौरान फांसी से पूर्व अदालत में दिए गए अंतिम बयान में गोडसे द्वारा उठाए गए सवालों को ख़ारिज नहीं किया जा सकता।

वे मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं और उन पर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। जवाहर लाल नेहरू के प्रति महात्मा गांधी का अत्यधिक नरम रवैया समझ से परे है । किसी भी प्रांतीय असेंबली से वोट न मिलने के बावजूद महात्मा गाँधी द्वारा नेहरू को प्रधानमंत्री पद का तोहफा दे दिया जाना आज भी रहस्य बना हुआ है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली चुनावी धांधली थी। गाँधी के व्यक्तित्व की इन तमाम कमियों के बावजूद जो बात उन्हें अन्य सभी हस्तियों से अलग बनाती है, वह है उनकी आत्मकथा और उनकी पुस्तक ‘माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ’ में बिना लाग-लपेट और ईमानदारी से दिए गए साहसिक बयान। सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों में ऐसी ईमानदारी और साहस अत्यंत दुर्लभ है।